| Collège Saint-Grégoire | Club Sportif de Jamhour | |

|

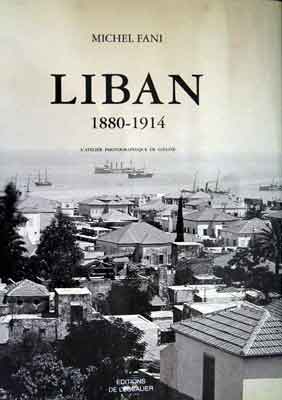

Liban, 1880-1914 : Auteur : Michel Fani Editions de L’Escalier, 1995 |

|

« L’histoire de la photographie au Liban entre 1880 et 1940 est caractérisée par l’activité des ateliers photographiques de Beyrouth et de Ghazir, fondés par les jésuites dans la continuité de leurs recherches sur ce pays dans la tradition d’une pédagogie du réel.

Cet ouvrage présente huit photographes jésuites membres de l’atelier photographique de Ghazir et 127 photographies inédites qui représentent la première tentative de construire un imaginaire collectif s’intégrant à l’histoire de la culture au Liban.

L’auteur mentionne pour chaque épreuve : la technique du tirage, les dimensions données en centimètres, la provenance et la référence du négatif verre. Toutes les plaques de verres sont au gélatino-bromure d’argent. »

Avant de prendre le train pour le « Liban dans le temps », il nous faut nous resituer quelque peu dans l’histoire de la photographie à cette époque.

La photographie est la technique qui permet de créer des images par l’action de la lumière.

Son invention nécessitait, d'une part la réalisation d'un dispositif optique permettant la création de l'image, et d'autre part la fixation de cette image sur un support pérenne par un processus chimique irréversible

Aristote avait déjà découvert en l’an 400 av. J.-C., que la lumière du jour qui pénètre par un trou dans une pièce obscure, projette une image inversée sur le mur faisant face à cet orifice.

En 1515, Léonard de Vinci décrit la « camera obscura » en tant que machine à dessiner

En 1540, Jérôme Cardan remplace le petit trou ou sténopé par une lentille.

John Herschel, qui est à l’origine des termes de photographie et négatif positif, décrit en 1819 les propriétés de l'hyposulfite de sodium qui deviendra le fixateur de l’image.

Et en 1826, Joseph Nicéphore Nièpce réussit à obtenir et à conserver l’image, et réussit ainsi la première photographie.

Treize ans plus tard, Louis Daguerre, associé de Nièpce, invente un procédé à l’iodure d’argent, sur plaque de cuivre : le temps de pause, de 8 heures avec Nièpce, est réduit à une vingtaine de minutes. Ce procédé photographique intitulé « daguerréotype » était un des premiers à enregistrer et afficher une image de façon permanente, mais avait un défaut majeur : il ne permet pas de faire des copies.

En 1840, William Henri Fox Talbot invente la « calotypie », procédé négatif-positif qui permet la diffusion multiple des images.

1847 Abel Nièpce invente le négatif sur verre albuminé.

1850, Frederick Scott Archer invente le procédé au collodion humide ; le temps d'exposition est réduit à 2 ou 3 secondes.

En 1871, Maddox invente le négatif sur plaque de verre au gélatino-bromure d’argent. Ce procédé supplante la technique au collodion, ayant le double avantage d'être très rapide et simple d'emploi, les négatifs pouvant être préparés à l'avance et utilisés secs.

George Eastman invente en 1880 la pellicule gélatine. 1880 est également la date de l’apparition de la photographie dans les journaux.

En 1884, George Eastman met au point les surfaces sensibles souples, permettant de stocker plusieurs images dans le magasin de l'appareil photographique, supplante la plaque de verre. La diminution de la taille des appareils facilite la pratique de la prise de vues en (presque) tous lieux et toutes circonstances, ouvrant la voie à la photographie de voyage et de reportage.

En 1903, Les frères Auguste et Louis Lumière inventent l'autochrome, premier procédé couleur. Ce procédé sera mis en vente 1907.

Du côté des épreuves photographiques, les modes de tirages des photographies varient en fonction des papiers utilisés pour recevoir l'image positive.

Entre 1839 et 1860, on recourt aux papiers salés, qui sont de nouveau utilisés à des fins esthétiques dans les années 1890.

En 1850, apparaissent les papiers albuminés. Leur emploi se prolonge bien après l'arrivée du gélatino-bromure d'argent, jusqu’en 1920.

Les épreuves au gélatino-chlorure d'argent ou au collodio-chlorure d'argent sont les premiers papiers commercialisés à la fin du XIXe siècle et largement utilisés par les professionnels et les amateurs.

Le gélatino-bromure d'argent, remplace peu à peu, à partir de 1880, la majorité des procédés antérieurs.